ПЕРВОЕ БИНАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЖЕЛЕЗА С ВИСМУТОМ

Твердотельные соединения, содержащие связь железо-висмут, кристаллизуются при экстремальных температурах и давлениях.

Исследователи из США смогли получить первое бинарное соединение железа с висмутом. Химики, работающие под руководством Данны Фридман (Northwestern University) из Северо-западного университета в Иллинойсе, считают, что материалы подобного рода могут стать ключом для разработки магнитных и сверхпроводимых материалов нового поколения.

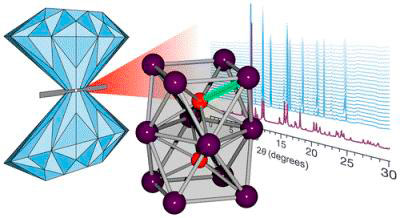

Рисунок из ACS Cent. Sci., 2017, DOI: 10.1021/acscentsci.6b00287

Главная проблема, которую удалось решить при получении висмутида железа FeBi2 – преодолеть исключительную неспособность двух веществ смешиваться друг с другом. Даже при температуре 1600°C, при которой и железо, и висмут находятся в расплавленном состоянии, в железе может раствориться только 0.16% висмута.

Проблему удалось решить, смешивая металлические железо и висмут при давлениях выше 30 ГПа (по оценкам это сравнимо с давлением в области ядра планеты Марс), используя для нагревания полученного расплава до 1200°C инфракрасные лазеры. В этих экзотических условиях химикам успешно удалось получить кристаллическое соединение состава FeBi2 – оно является первым примером интерметаллического соединения железо-висмут с ковалентной связью между двумя элементами.

После получения FeBi2 можно слегка понизить давление – до 3 ГПа (это примерно в 30000 раз больше нормального атмосферного давления), однако при его дальнейшем понижении кристаллы висмутида железа разрушаются.

Источник: ACS Cent. Sci., 2017, DOI: 10.1021/acscentsci.6b00287