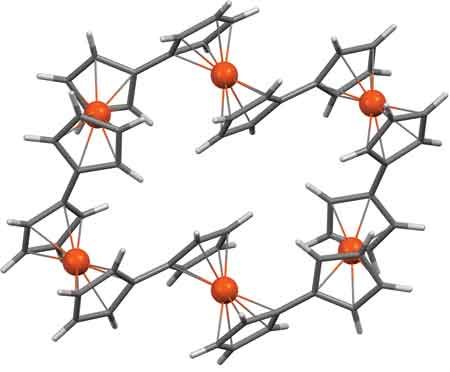

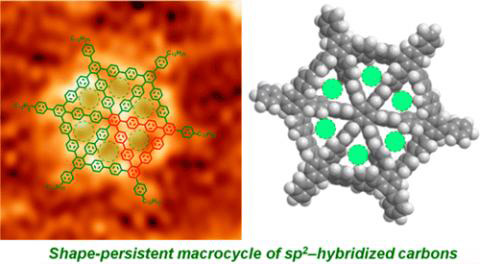

Химики из университета Манчестера «сплели» самый тугой узел на Земле размером 20 нанометров, используя «тройную» атомную нить, содержащую всего 192 атома железа, азота, кислорода, углерода и хлора, сообщает Science.

Восьмерной узел, сплетенный химиками из Манчестера

© Stuart Jantzen, biocinematics com

«Мы связали молекулы в узел, используя технологии самосборки, когда молекулярные нити сплетаются вокруг металлических ионов, пересекаясь в строго определенных точках, подобно тому как сплетаются нити при вязании шерстяных носков. Затем свободные концы этих нитей соединяются друг с другом при помощи катализатора, и у нас получается полноценный узел», — рассказывает Дэвид Ли (David Leigh).

С момента создания первой одежды и первых тканей люди поняли, что переплетенные нити гораздо прочнее, чем комбинация одиночных волокон шерсти, льна и других материалов. Сегодня химики работают над созданием технологий, которые позволяли бы переплетать одиночные молекулы или углеродные нанотрубки и получать те же преимущества, что и при плетении обычных нитей.

Ли и его коллеги сделали большой шаг в сторону разработки подобных материалов и научились сплетать нить в единый «четверной» неразрывный узел, сложив длинную молекулу из 192 атомов в хорошо знакомый всем узор-«косичку» из трех отдельных нитей.

Если нить, сплетенную в такую «косичку», соединить в четырех точках и попытаться «растянуть», получится узел необычной формы, похожий на восьмиконечную звезду, «разобрать» которую невозможно, не разрезав одну из нитей. Он будет чрезвычайно компактным с точки зрения пространственной конфигурации, а также будет соответствовать одному из 21 варианта математически простых узлов, нити в котором пересекаются 8 раз.

Как отмечают ученые, подобный узел можно получить, намотав веревку на «бублик», а затем убрав сам «бублик». Более сложные узлы и похожие на них «косички», состоящие из нитевидных молекул, по мнению авторов статьи, могут найти применение в промышленности и науке.

«Некоторые полимеры, такие как шелк пауков, обладают прочностью, в два раза превышающей аналогичный параметр стали. Если сплести такой полимер в узлы и нити, мы сможем создать новое поколение легких, сверхпрочных и гибких материалов, пригодных для промышленного применения», — заключает Ли.

Источник: РИА Новости